|

2002.6.25

|

■東高ウィンドアンサンブル部が8月

■東高ウィンドアンサンブル部が8月

大連市・青少年交流国際音楽祭へ

=写真は6月22日のサマーコンサートでパフォーマンスも交えて演奏する部員たち=

廃部寸前や楽器不足のピンチを乗り越えて、部員102人となって吹奏楽の楽しさを伝えている東舞鶴高校ウィンドアンサンブル部が、8月27日から始まる中国・大連市での青少年交流国際音楽祭に出演することになった。日本と中国の小学生から大学生までが競演し交流する。同部の活動をバックアップする後援会(池田正義会長)は、部員らの夢をかなえようと、旅費の不足分の募金活動に取り組んでいる。市民に協力を呼びかけている。

同部は平成11年3月には部員6人で廃部に近い状態だったが、同高OBで音楽科教諭の早田太郎さんが顧問に就任後、勧誘と吹奏楽の楽しさを表現する活動を続け、部員は年々増えていった。

しかし、部員増に伴って楽器が不足したため、同部の0Bらでつくる同部後援会が、昨年3月の演奏会で楽器購入の募金を呼びかけた。その結果、市民やOBから約370万円の寄付と楽器の寄贈を受けた。同年8月には、市民の応援に感謝しようとコンサートを開いた。今年の夏には全国高等学校総合文化祭・吹奏楽部門に、府代表として出場する。

第1回大連青少年交流国際音楽祭は、日本と中国の国交回復30周年を記念して、日中の関係団体が開催。両国の吹奏楽や合唱団などの出演者二千人を募集している。舞鶴市は会場の大連市と友好都市で、今年で締結20周年を迎えたこともあり、同部に出場の打診があった。同部では音楽での国際交流の機会として関係者と相談、部員の希望も聞き出演を決めた。

8月28日に音楽祭に出演、29日と30日は現地の学校との音楽交流などをして帰国する。3年生5人を含む部員56人が出演し30分間演奏する。後援会は旅費1人8万円の内、1万5000円を支援する。目標の募金額は70万円。同高関係者、OBを中心に寄付を募り約3割を集めた。今後市民にも協力を呼びかけたいという。

同部部長の3年生、久保洋人君(18)=泉源寺=は「自分たちのいつもの演奏をして、楽しんでもらえるようにしたい」と話していた。募金の振込先は「郵便局 口座番号00940―6―177091 名称 東舞鶴高校ウィンドアンサンブル後援会(特別)」。

【問い合わせ】電話090・5250・3860、後援会副会長の波多野さん。

|

■ジョー・岡田さんの一番弟子ナイトさん(米国)

■ジョー・岡田さんの一番弟子ナイトさん(米国)

3度目の来鶴で昇段試験と新たに「なぎなた」修得

居合道を学びたいと2年前、サムライショーを演じるジョー・岡田さん(本名・岡田逸雄、73歳)=余部下=に、米国から弟子入りしたフロリダ州オーランド市在住の武道家、ブラッドレー・ナイトさん(32)が、3度目の来鶴をした。過去サムライの技を伝授され、全日本戸山流居合道の初段をとった。今回は再び岡田さんから特訓を受けたほか、昇段試験となぎたなの修得に挑戦した。

ナイトさんは10歳のころ、宮本武蔵の映画を見て日本の武道に関心を持った。現在は空手3段の武道家として、150人の弟子を指導。空手以外の武道を学びたいと思っていたところ、観光ガイドの岡田さんのホームページを見た。岡田さんは真剣による空中リンゴ切りなどのショーをし、海外にも招かれている。そんなサムライに引かれ一番弟子となった。

昨年5月の2度目の来鶴では、戸山流の大橋剣心さんらから居合術の指導を受け、初段に合格。審査員からもそのセンスと熱意が絶賛された。また、これまでのお世話になったお礼にと、岡田さん夫妻はナイトさんから米国に招かれ、同年6月末からナイトさんの道場で生徒らに指導した。

来日した6月21日、さっそく新しい武術を身につけようと、日星高校のなぎなた部の練習に参加した。京都国体で優勝した経験をもつ同部顧問の堀田和美さん(41)から、足の運び方を教わり部員らと手合わせをし、最後に空中リンゴ切りを披露。部長の2年生、松田美智子さんは「覚えがとても早い。気合で圧倒され、刺激を受けました」と驚いていた。

ナイトさんは「なぎなたはこれまで習った棒術とも異なり考えていたより難しかった」と話していた。戸山流2段と岡田流4段の昇段試験にも合格、6月26日まで滞在する。

|

|

2002.6.21

|

■マニラの小学生に学費支援

■マニラの小学生に学費支援

日星高生徒会がマイセア募金

上安久の日星高校生徒会は、貧困から学校に通うのが困難なフィリピン・マニラ市内の小学生らの学費を支援するマイセア募金に取り組んでいる。マニラでは半数近くの小学生が経済上の理由で退学しており、日本のマイセア国際教育里親の会がそうした小学生らを支援。日星高では3学年で3人の小学生の里親となり、生徒会が年に5回の募金を呼びかけている。子供たちからはお礼の手紙が届いた=写真。

21年前、マニラ市内の路上で働く子供たちの姿を見た宗教関係者により、マイセア募金がスタート。マニラ奨学制度委員会から紹介された市内の低所得家庭の小学生に、同会会員が里親となり学費を支援する。里親には小学校卒業まで最低限支援する義務がある。2001年度は小学生659人、高校生192人、大学生96人に総額1717万円の募金を送った。

日星高では昭和57年から生徒たちが、フィリピンを訪れたり、同国からの留学生を受け入れるなど交流してきた。また、教諭らが個人的に同会の会員となっていたが、それを知った当時の生徒会が1学年で1人の子供を支援しようと、全生徒に呼びかけ平成6年から募金活動を始めた。

マニラの小学生1人が1年間学校に通うには日本円で1万3000円が必要。生徒会は一度に多くの募金を集めるよりも、1年間を通して子供たちに関心を向けてもらおうと、1回の募金につき1人20円を集めている。8年間で計40万5391円が寄せられ、3人の小学生の卒業を応援した。

いま1年生(164人)が小学6年女子、2年生(111人)が同4年男子、3年生(142人)が同6年女子を担当。生徒会が生徒らに3人の家庭事情、技術者や教師の夢などを紹介、1回目の募金で計8828円を集めた。これまでの募金に対し小学生からお礼の手紙と写真が届いた。

生徒会会長の西村麻衣子さん(17)と議長の大城戸里佳さん(同)は「子供たちの将来に向けてみんなで力を合わせて役立ちたい」「次の進路の報告を受け取りうれしかった」と話していた。

|

■岩ガキ漁シーズン到来

■岩ガキ漁シーズン到来

大浦半島磯に夏の海の味覚

夏の海の味覚、岩ガキの漁が大浦半島の磯で始まっている。瀬崎の博奕岬西側の磯では、舞鶴漁業協同組合の漁師らが、ウエットスーツに身を包み、素潜りで海底の岩に付いている手のひらほどの岩ガキを採っている。生は高級食材として京阪神などの高級料亭に出回っているが、これから漁のシーズンが最盛期を迎える。

岩ガキは、殻の長さが20センチ以上にもなる大型のカキ。4月から8月末が漁期で、舞鶴では博奕岬や野原などを中心に漁獲されている。生食用の大きなものは市場で高値を付ける。昨年の舞鶴での岩ガキの出荷量は118トン、金額は6696万円だった。

舞鶴漁協の濱内喜久男さんら6人の漁師が、4月中旬から好天の日の早朝に博奕岬に出掛けている。波打ち際から水深10メートルまでにおり、バールとハンマーを使って素潜りで採集。岩から剥がして浮輪を付けた網に入れる。乱獲防止のために1人1日の漁獲量は、籠3箱(1箱80個ほど)と決めている。海底が見えるほど透明度が高い海から引き揚げられた岩ガキは、潮の香りがいっぱいつまっていた。

すでに京阪神や市内に出荷、今後は関東からも注文が入る。

|

|

2002.6.18

|

■久田美の桜カ丘を戦前のような桜名所に

■久田美の桜カ丘を戦前のような桜名所に

地元の有志60人が下草刈りに汗

久田美の岡田下小学校の裏山の桜カ丘を、戦前のような桜の名所にしようと取り組んでいる地元の有志60人が6月15日、植樹した桜を守るために下草刈りに汗を流した=写真。平成3年から植えた桜は195本にのぼる。少しずつ花が咲きだしたが、今後も長く桜カ丘を育てていくため、作業や資金援助を担うボランティア組織の立ち上げを計画している。

戦前、同校の裏山は春は一面に桜の花が咲く名所として知られ、「桜カ丘」の名は校歌にも出てくる。小学生らは花の下を毎朝、山の頂上の忠魂碑まで歩くのが日課だった。戦後は山の手入れをする人もいなくなり桜は枯れ、いまは同校グラウンド前に当時の桜が残るのみとなった。

戦前の様子を知るお年寄りらが中心になって、平成3年から府などから援助を受け、ソメイヨシノなどの植樹を本格的に始めた。年々植える一方、毎年6月と10月に下草刈り作業を続けてきた。その甲斐あって花が咲くようになった。

しかし、山には笹などが生い茂り、桜の名所の復活には継続した作業が必要なことから、有志らが岡田下の久田美や志高など4地区の人たちにボランティア組織づくりを呼びかけた。154人から協力の申し入れがあった。組織は高齢者などの送迎をしている「ボランティア・桜カ丘」の「公園部」として、8月ごろの発足を計画している。

この日、60人の地元のお年寄りらが鎌や草刈り機を手にして、足場の悪い斜面などで作業をした。呼びかけ人の1人の日置重雄さん(77)=久田美=は「多くの人が一面桜だった姿をもう一度見たいという思いで一致しました。何とか継続した取り組みをしていきたい」と話していた。

|

■とり貝フルコースに大満足

■とり貝フルコースに大満足

旅館「白糸」で試食会、市民10人が舌鼓

舞鶴とり貝組合(川崎芳彦会長、9人)は、舞鶴特産の丹後とり貝のおいしさを知ってもらおうと、十五日、浜の旅館「白糸」で、市民公募の試食会を開いた。招かれた市民10人は、とり貝のしゃぶしゃぶなどのフルコースを味わい、大満足の様子だった。

同組合は平成6年から府海洋センターなどの指導で、舞鶴湾でとり貝の養殖に取り組んでいる。舞鶴湾が育成に適していることもあり、普通の3倍サイズの大きさと甘味のある身が特徴となっている。

試食会では、「白糸」の経営者、荒賀正さんがアイデアを絞った七品の懐石料理を考案。素材を生かすことを心掛け、火鉢で軽くあぶる照り焼きなどを作った。白糸では毎年とり貝のシーズンには予約客が入り、リピーター客も多いという。

娘と一緒に参加した渡辺清子さん(59)=浜=は「甘味がジワーと口の中に広がり、とてもおいしい」と箸が進んでいた。とり貝は6月17日から出荷が始まり、市内の旅館や料理店で食べることができる。予約が必要。

|

|

2002.6.14

|

■都会のスポーツ紙の記者を脱サラ

■都会のスポーツ紙の記者を脱サラ

定方さん夫婦が無農薬・有機肥料で野菜を作り宅配

スポーツ紙の記者を脱サラして、舞鶴の西方寺へ引っ越してきた夫婦が、無農薬と有機肥料を使った米と野菜作りに取り組んでいる。都市の生活から田舎暮らしをしようと、地元の人の紹介で西方寺に移って3年目を迎えた。このほど「オーガニックファーム トムテ」の名前で、自家栽培した30種以上の野菜を消費者に宅配する活動を始めた。2人は試行錯誤と発見を繰り返しながら、ゆっくりとした歩みで進んでいる。

定方克之(さだかた・よしゆき)さん(38)とかおるさん(36)。デイリースポーツ紙の記者だった克之さんが、大阪本社から東京本社へ移動したのが転機となった。神奈川県川崎市に住んだが都市での生活と記者の仕事に違和感を覚え、次第に田舎暮らしを考えるようになった。農業関係の本を読んだり家庭菜園などをする内に、農業へと意志が固まった。

5年間の東京勤務を終え西宮市へ移った。この間、農地と家探しに各地を回った。ある時、農業雑誌で西方寺平の霜尾誠一さんの記事を読み、舞鶴を訪れた。霜尾さんと地元の農業へ取り組む姿を見て、また舞鶴はかおるさんの実家があることから、記者を辞めここで百姓の生活を始めることを決めた。家は霜尾さんが紹介してくれた。

子供2人の一家4人で引っ越し、昨年までの1年間は森林組合に勤務しながら米と野菜を作ってきた。今春から本格的に取り組もうと克之さんが午前中だけアルバイトをこなす以外は、2人で畑に出ている。田んぼ20アール、畑35アールで安全で安心な農作物を作るため、無農薬有機栽培で取り組んでいる。

「トムテ」は北欧の絵本に出てくる家を守る小人。この名前を使って先月から毎週火曜日に会員制の宅配を始めた。8〜10品を一箱にしたセット野菜が2000円、4〜6品のミニセット野菜は1000円。今月はタマネギなど14種などを栽培、希望を聞くなどして朝取りしたものを手作りの箱に入れ、数人に届けている。

定方さん夫婦は「始めたばっかりなので失敗したり、近所の人に教えてもらいながらやっています。ゆっくりと成長する野菜を見たり、土に触れる生活は発見があります」と話していた。宅配の入会費と年会費、配達料はいらない。宅配の問い合わせは定方さん(電話FAX83・0304)。

|

■6月19〜23日、総合文化会館で舞鶴市展

■6月19〜23日、総合文化会館で舞鶴市展

日本画で藤本さん、書で嶋田さんらが市展賞に

市は6月12日、第34回舞鶴市展の入賞者を発表した。応募総数247点の中から市展賞などが選ばれた。6月19日〜23日、浜の総合文化会館で展示される。

応募点数は洋画の部に66点、日本画に26点、書に48点、写真に86点、陶芸に21点。審査の結果、最高の市展賞には洋画で高校生の木村仁美さん(17)=大飯町=、日本画で藤本實峰さん(74)=森日の出・写真左=、書で西高事務職員の嶋田麗雲さん(28)=森・写真右=、写真に鉄川重利さん(62)=綾部市=、陶芸に看護婦の中村まゆみさん(45)=高浜町=が選ばれた。

このほかの入賞者は次の皆さん。

【特選】洋画=新宮都木彦(綾部市)河田晋(大江町)▽日本画=橘美也(引土)▽書=村尾彌生(公文名)早村春鶴(上根)▽写真=有本隆司(高野由里)和田国広(福知山市)松岡秀雄(白屋)▽陶芸=佐織保男(下東)【奨励賞】洋画=波尻安雄(加悦町)山根知子(河辺原)アカマツテツオ(宮津市)山根陽子(森本町)小坂道子(桃山町)▽日本画=野崎忠男(境谷)辻丸三代(余部上)▽書=上羽朱香(溝尻町)左近秀芳(倉谷)▽写真=梅原隆(下福井)谷口政彦(宮津市)徳永準一(夜久野町)井田竹次(綾部市)丸山強(福知山市)▽陶芸=木谷弘子(余部上)【委嘱作家賞】日本画=山根廣峰(森本町)▽書=岡崎青華(久美浜町)▽写真=荻野健次郎(夜久野町)

|

|

2002.6.11

|

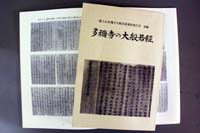

■多禰寺の大般若経を研究、8年がかりの労作

■多禰寺の大般若経を研究、8年がかりの労作

郷土史家・真下さんが調査報告書の後編を出版

多祢寺文化財保存会代表の郷土史家、真下克己さん(77)=平=が、多禰寺に残る大般若経の研究を終え、このほど調査報告書の後編を出版した。完成間近になって脳梗塞などで入院をよぎなくされ、最後の校正などを知人に託し、ベッドで完成した本を手にした。調査開始から8年がかりの労作で、丹波地方の寺院との関係や荘園社会の様子を知る手掛かりを明らかにした。

多祢寺文化財保存会代表の郷土史家、真下克己さん(77)=平=が、多禰寺に残る大般若経の研究を終え、このほど調査報告書の後編を出版した。完成間近になって脳梗塞などで入院をよぎなくされ、最後の校正などを知人に託し、ベッドで完成した本を手にした。調査開始から8年がかりの労作で、丹波地方の寺院との関係や荘園社会の様子を知る手掛かりを明らかにした。

大般若経は600巻からなる仏教最大の教典。飛鳥時代(6世紀)に開かれたという多禰寺にも、主に丹波地方において平安から室町時代に書き写されて、その後同寺に伝わったとされる大般若経があり、正月に五穀豊穣などを祈願して読まれていた。

真下さんは平成6年から同寺の大般若経の研究を始めた。それ以前には河辺中の八幡神社の大般若経の調査にも関わった。5年前にまとめた調査報告書の前編では、各巻の紙質や書風などを記録し、平安時代に書写されたと思われた数巻の中から奈良時代のものが1巻見つかったこと、紙の裏側に中世真言密教の葬送儀礼が書かれていたことを発表した。

後編はB5判で57ページ。各巻の大きさや裏書きの引導作法などを漢文に直して記した。また、教典のいくつかが篠山市にあった常楽寺などで書き写され、綾部市の正暦寺などを経てもたらされたことなどを書いた。さらに地方史研究家の2人が寄稿した。

昨年12月、脳梗塞で半身まひとなり病院に入院。退院後は右手だけでワープロを打ったが体の不調で再度入院し、最後の校正などを友人で寄稿もした市文化財保護委員の加藤晃さんに託した。加藤さんから完成した後編を手渡されると、真下さんは感無量で涙を流し喜んだ。

真下さんは「八幡神社のものは若狭のルートで、多禰寺のものは京都のルートで伝わり、同じ大浦でも文化の道が異なることは興味深い。結末をつけていただいた加藤さんには感謝しています」と話していた。300部作成。1部1500円で販売。

【問い合わせ】電話75・2177、モトキ印刷。

|

■「丹後とり貝」生育は順調

■「丹後とり貝」生育は順調

選別作業で味に自信、初出荷は6月17日予定

舞鶴とり貝組合(川崎芳彦会長、9人)が舞鶴湾で養殖に取り組んでいる「丹後とり貝」の選別作業が七日、戸島そばのいかだで行われた。今年の生育は順調に進み、色つやと味もいいという。昨年に比べて倍の3万個の出荷を見込んでいる。初出荷は6月17日の予定。

舞鶴の新しい特産品に育てようと、平成6年から府立海洋センターなどの指導で、とり貝の養殖に取り組んできた。舞鶴でとれるとり貝は、舞鶴湾が育成に適していることもあり、普通のものの3倍はある身の大きさと甘味が特徴。大規模な養殖を実施しているのは全国でも舞鶴だけとなっている。現在は漁業者の9人が湾内に18台のいかだで育てている。

昨年7月ごろ、同海洋センターで生産した種苗約7万個を購入し、コンテナに入れて海中に吊るして育成。出荷サイズの約8.5センチにまで成長したことから、150グラム以上などの重さ別に「大」「中」「小」の選別作業に入った。この日は、職場体験に訪れた府立海洋高校(宮津市)の3年生16人も、いかだに乗り作業を手伝った=写真。

貝のままと殻から外してボイルした加工品で出荷する。昨年は約1万5000個を出した。市内や京阪神で消費されている。川崎さんは「今年は色もよく、味に自信を持っている」と話していた。

|

|

2002.6.7

|

■「赤煉瓦サマー・ジャズin舞鶴2002」

■「赤煉瓦サマー・ジャズin舞鶴2002」

8月3・4日、北吸の倉庫群野外特設会場で

赤煉瓦倉庫群を舞台にして、真夏の夜空をジャズのメロディーで満たす「赤煉瓦サマー・ジャズin舞鶴2002」(舞鶴赤煉瓦ジャズ祭実行委員会主催)が、8月3日と4日、北吸の赤煉瓦倉庫群野外特設会場で開催される。人気上昇中の女性ボーカリストの仲宗根かほるさん、ジャズ界の大御所マイルス・デイビスのグループで活動したケイ赤城さんらが出演するなど、多彩で話題の多い顔ぶれとなっている。

赤煉瓦倉庫群を舞台にして、真夏の夜空をジャズのメロディーで満たす「赤煉瓦サマー・ジャズin舞鶴2002」(舞鶴赤煉瓦ジャズ祭実行委員会主催)が、8月3日と4日、北吸の赤煉瓦倉庫群野外特設会場で開催される。人気上昇中の女性ボーカリストの仲宗根かほるさん、ジャズ界の大御所マイルス・デイビスのグループで活動したケイ赤城さんらが出演するなど、多彩で話題の多い顔ぶれとなっている。

NPO法人の「赤煉瓦倶楽部舞鶴」(松井功理事長)が、舞鶴に残る赤煉瓦の魅力を発信するために開き、今年で12回目を迎えた。すっかり夏の舞鶴の大イベントして市内外にファンを増やしている。

NPO法人の「赤煉瓦倶楽部舞鶴」(松井功理事長)が、舞鶴に残る赤煉瓦の魅力を発信するために開き、今年で12回目を迎えた。すっかり夏の舞鶴の大イベントして市内外にファンを増やしている。

今回は3日の1部に一般公募優秀賞ユニットのギャオ、2部にケイ赤城トリオ、3部に小林陽一&グッドフェローズwith仲宗根かほる、4日の1部に一般公募優秀賞ユニットのハニー・ビー、2部と3部に北野タダオ&アロージャズオーケストラwith越智順子を迎える。会場では赤煉瓦保存基金の募金や神崎ホフマン窯などの写真展も開く。

ケイ赤城さんは1989年から2年間、マイルス・デイビスのグループに入り、レギュラーメンバーとして活躍した。現在はロサンゼルスに在住し、ピアニストや作曲家として活動する一方、カリフォルニア大学アーバイン校の音楽教授も務めている。

ケイ赤城さんは1989年から2年間、マイルス・デイビスのグループに入り、レギュラーメンバーとして活躍した。現在はロサンゼルスに在住し、ピアニストや作曲家として活動する一方、カリフォルニア大学アーバイン校の音楽教授も務めている。

仲宗根さんは1972年沖縄県宮古島生まれ。「フレグランス」でメジャーデビューを果たした。最近はキュート系ジャズボーカリストして脚光を浴びている。今年5月にジャズ専門誌スイングジャーナルで、CD「タブー」がゴールドディスクに選ばれた。小林さんとグッドフェローズは、2度ニューヨーク公演を成功させ、今年同誌人気投票コンボ部門5位に入った。ギャオは京都で生まれた全員女性のビックバンド。

仲宗根さんは1972年沖縄県宮古島生まれ。「フレグランス」でメジャーデビューを果たした。最近はキュート系ジャズボーカリストして脚光を浴びている。今年5月にジャズ専門誌スイングジャーナルで、CD「タブー」がゴールドディスクに選ばれた。小林さんとグッドフェローズは、2度ニューヨーク公演を成功させ、今年同誌人気投票コンボ部門5位に入った。ギャオは京都で生まれた全員女性のビックバンド。

越智さんは日本人離れした声量と抜群の歌唱力を持つジャズ・ポピュラーシンガー。曲の合間の気取りのないお喋りで楽しいライブを作る。昨年リリースしたアルバム「ジェシー」が人気となっている。北野さんとアロージャズオーケストラは、日本のジャズ界では初めての定期演奏会を開き、北野さんは大阪府知事表彰を受けた。関西を代表するアーティストとして活躍中。ハニー・ビーは札幌市を中心に活動する3人のボーカルグループ。

両日とも午後6時会場、同6時半開演。前売りは2日通し券が6000円、1日券が3500円。当日は各500円増し。中学生以下は無料(保護者同伴)。赤れんが博物館などで扱っている。同実行委員会事務局(電話63・7710)でも問い合わせと受け付け(7月31日まで)をしている。

|

■盲導犬ナディー主人公に本出版

■盲導犬ナディー主人公に本出版

谷さん夫妻と2年間パートナー

マッサージ業を営む視覚障害者の谷重治さん(60)と芳子さん(59)夫妻=新町=のパートナーとして2年間過ごした盲導犬のナディーを主人公とした本が、「車椅子のナディー」のタイトルでこのほど出版された。盲導犬についての本を多数書いている全盲の福沢美和さんが、最後は車椅子で生活したナディーの話を、谷さん夫妻から聞き取ってまとめた。谷さんはナディーを通して盲導犬のことを理解してほしいとしている。

ゴールデンレトリーバーのメスのナディーは、全盲の谷さん夫妻にとって2頭目の盲導犬として、平成7年から9年までいた。2人の外出を手助けし、谷さんが小学校で盲導犬の話をする時にも同行した。

谷さんとの生活に慣れたころ、ナディーはヘルニアで手術をし、下半身が麻痺しているため、育てられた京都市内の家庭に引き取られた。そこでナディーは下半身を固定させる車椅子を作ってもらい、再び元気になったが、平成11年6月5日に7歳で亡くなった。いまは3頭目の盲導犬アネットと暮らしている。

こうしたナディーの一生を谷さんは、神奈川県箱根町に住む知人の福沢さんに話した。福沢さんは盲導犬の啓発のため、講演や執筆活動をしており、ナディーのことも多くの人に知ってほしいと谷さんから取材し、文芸社から出版した。

盲導犬になるための訓練の様子をはじめ、谷さんとの買い物や郵便局へのおつかいなどの生活ぶり、車椅子に乗ったナディーの写真展のことなどを書いた。福沢さんの知人が谷さんとナディーの挿絵を描いた。67ページ。定価1000円(税別)。

谷さん夫妻は「私たちの心の支えとなってくれました。本は命の大切さについても書いてあり、ぜひ読んでください」と話していた。本の問い合わせは谷さん(電話75・1717、午後5時〜6時)。盲導犬の啓発に取り組むボランティアグループ「タラント」は、盲導犬育成ボランティア基金への協力を呼びかけている。

【問い合わせ】電話075・383・5638、関西盲導犬協会。

|

|

2002.6.4

|

■韓国・光州市の市民4人が来鶴

■韓国・光州市の市民4人が来鶴

映画で知った「浮島丸殉難者追悼の碑」と対面

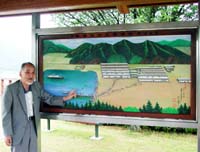

浮島丸事件の犠牲者らの追悼を続ける「浮島丸殉難者を追悼する会」(野田幹夫会長)が四月に訪韓して交流した光州市の市民4人が6月1日、来鶴した。同会の総会に出席するとともに爆沈現場を訪れ、下佐波賀の殉難者追悼の碑と対面した=写真。4人は事件の重みを噛みしめ、追悼をする舞鶴市民に感謝し、韓国でも事件を伝えていきたいと気持ちを新たにした。8月24日の追悼集会に再度、訪れることにしている。

終戦直後の昭和20年8月24日、青森で強制労働に従事していた朝鮮人労働者と家族を乗せた海軍特設輸送艦「浮島丸」が、舞鶴湾で謎の爆沈をし、乗客ら549人が死亡した。船は釜山港に向かっている途中だった。

追悼する会は長年、事件を伝える集会を開き、映画ロケや上映運動に協力。年々集会への出席者や事件を学ぶ団体も増えている。そんな中、映画製作者の伊藤正昭さんが働きかけ、1昨年から「エイジアンブルー」の韓国上映が開始。上映をした光州市の市民団体が同会に関心を向け、招請状を送った。招かれた同会は4月24日から訪韓し、友好を深めた。

4人は地雷撤去運動に関わる金恩淑さん、韓国仏教会の高僧で白羊寺の圓應さん、内蔵寺の眞空さん、元小学校校長の宋金南さん。4人とも韓国上映の中心となり、映画で知った追悼の碑を見ようと来鶴した。爆沈現場を案内され事件の経過を聞き、碑製作者の余江勝彦さんから碑の説明を受けた。

金さん(48)は「映画を見てぜひ舞鶴を訪ねたかった。碑を見てよかったと思うと同時にまた胸が痛んだ。韓国でも事件を知ってもらうために、帰港するはずだった釜山に碑を作りたい」と話した。また、宋さんは事件をまとめた本「浮島丸事件の記録」のハングル版を製作し、事件を韓国で広めたいとしている。

追悼へのお礼の言葉を受けた野田さんは「今までの取り組みの積み重ねが反響を呼ぶようになった。今後も地に足を着けて事件を伝えねばとあらためて感じた」と話している。

|

■舞鶴東署の受付窓口に

■舞鶴東署の受付窓口に

府警シンボルマスコットのミニ版「ミニキョッピー」

舞鶴東署(味田良夫署長)は、京都府警のシンボルマスコットのミニ版「ミニキョッピー」を4基作成、同署受付窓口に設置している=写真。6月5日まで設置した後、免許窓口や交番窓口に配置し、市民に親しまれる警察のイメージアップに役立てる。

ミニキョッピーは署員の手作りで、ベニヤ板にカラー塗装して仕上げた。高さ35センチで、右手に「受付窓口はこちらです」「何かご用ですか」などと書かれた表示板を持っている。

「キョッピー」は、府の鳥・オオミズナギドリをモチーフに、平成13年3月、京都府警のシンボルマスコットに制定された。同署では、昨年7月に署員手作りの「キョッピー」(ベニヤ板製、高さ120センチ)を作り、玄関前に設置、市民から好評を得ていることから第2弾としてミニ版を作成した。

|

| | | | | | |

■アフガン難民支援へ上映会&ライブ

■アフガン難民支援へ上映会&ライブ ■日本画家・田口白峰さん(南田辺)が30年前寄贈

■日本画家・田口白峰さん(南田辺)が30年前寄贈 ■京大水産実験所・益田玲爾さんの

■京大水産実験所・益田玲爾さんの

■東高ウィンドアンサンブル部が8月

■東高ウィンドアンサンブル部が8月 ■ジョー・岡田さんの一番弟子ナイトさん(米国)

■ジョー・岡田さんの一番弟子ナイトさん(米国)